电商巨头争抢外贸蛋糕:真扶持还是新商机?

电商巨头“输血”外贸转内销?别光看表面热闹

最近,北京市商务局牵头搞了个“外贸优品网上行”对接会,京东、淘宝、盒马、美团、东方甄选这些电商平台都来了,一个个喊着要“真金白银”支持外贸企业转战国内市场。听起来很美好,对吧?但细琢磨琢磨,总觉得哪里不对劲。

电商平台的“慷慨”背后

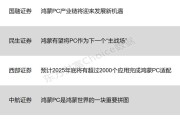

京东说要拿出2000亿专项采购资金,淘宝搞什么“外贸精选”专区,盒马开通24小时绿色通道,美团也弄了个专项扶持计划,东方甄选更直接,要搞“透明工厂”直播。看起来,这些电商平台像是突然良心发现,要拯救外贸企业于水火之中。

但别忘了,这些可都是精明的生意人。他们这么做的背后,真的是纯粹的扶持吗?恐怕更多的是看中了外贸产品转内销这个新的增长点。想想看,现在流量越来越贵,获客成本越来越高,与其费劲心思开发新产品,不如直接把外贸企业的产品搬到自己的平台上,岂不是省时省力?

而且,这些平台提供的支持,真的能解决外贸企业的根本问题吗?2000亿的采购资金,听起来很多,但分到具体企业头上,又能有多少?绿色通道、流量扶持,这些都是老套路了,能不能真正帮助外贸企业打开国内市场,还真不好说。更何况,很多外贸产品,质量是没问题,但设计、包装,甚至品牌认知度,都跟国内消费者的需求有差距。这些问题,靠电商平台简单的流量倾斜,能解决吗?

外贸企业的“水土不服”

对接会上,不少外贸企业负责人也提出了自己的疑问:“外贸产品是英文标识,转内销需要注意哪些合规事项?”“针对境外设计的家居产品如何适应国内消费需求?”这些问题,恰恰暴露了外贸企业转内销的困境。

要知道,外贸和内销,是完全不同的市场。外贸企业长期以来都是按照国外的标准和需求生产产品,突然要转向国内市场,在产品设计、营销策略、渠道建设等方面,都需要做出巨大的调整。这种调整,不仅仅是换个中文标签那么简单,而是一个系统性的工程。

举个例子,我有个朋友是做服装出口的,他们之前一直给欧洲的品牌代工,质量没得说。但后来因为种种原因,外贸生意不好做了,也想转到国内市场。结果呢?他们把之前出口的款式直接搬到国内电商平台上卖,结果销量惨淡。为什么?因为他们的设计太“欧式”了,不符合国内消费者的审美。后来他们痛定思痛,专门请了国内的设计师,重新设计产品,才慢慢打开了市场。

政府的“助攻”能走多远?

北京市商务局这次也算是下了功夫,不仅组织对接会,还承诺对企业搭建线上营销体系、提升数字化运营能力等方面的投资予以支持,最高可达100万元。这笔钱对于一些中小外贸企业来说,确实能起到一定的帮助作用。

但是,政府的扶持毕竟是有限的。靠政府的补贴,外贸企业就能成功转型吗?恐怕没那么简单。更重要的是,政府应该营造一个公平、公正的市场环境,让外贸企业能够和国内企业在同一起跑线上竞争。而不是简单地给一些补贴,搞一些“输血式”的扶持。

而且,政府的政策支持,很容易出现“一刀切”的问题。比如,有些外贸企业的产品,可能根本不适合国内市场,但为了拿到政府的补贴,也硬着头皮往国内转。这种做法,不仅浪费了资源,也可能给企业带来更大的损失。

总而言之,外贸转内销,是一个复杂的系统工程,需要政府、电商平台、外贸企业共同努力。但在这个过程中,我们必须保持清醒的头脑,不能被表面的热闹所迷惑。

标签: 外贸转内销 电商平台 跨境电商 数字经济 供应链金融

相关文章

发表评论